2月23日,苏州河岸的弄堂烟火飘向了临港滴水湖畔,一场主题为“弄堂烟火话《繁花》——上海故事里的人情与时代”的读书会在临港科技智慧图书馆成功举办,这也是临港文化艺术基金会支持“新华悦读·临港中心读书会”的首期活动。

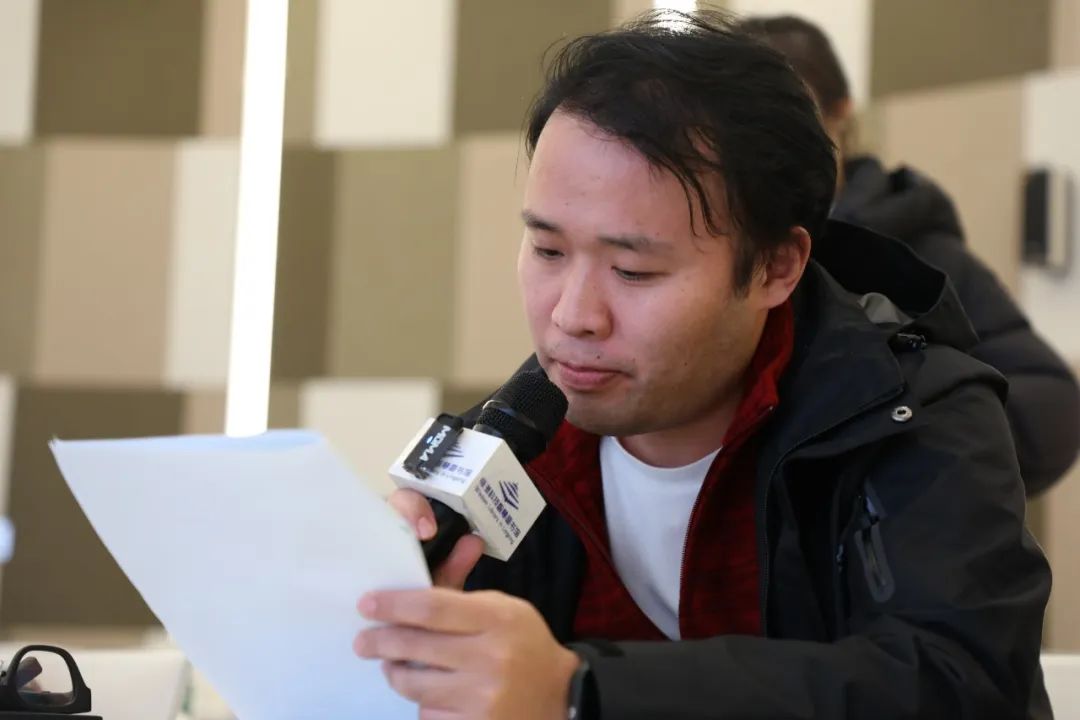

本期读书会,我们邀请到著名作家,上海市作家协会理事路明老师作为领读人,他化身“时光修复师”,带领读者在《繁花》原著中解读时代画卷。

声景漫游,唤醒记忆

活动以“声景漫游”开篇,三段时代环境音如钥匙,悄然打开记忆之门。20世纪60年代的鸽哨穿过淮海路梧桐光影,90年代弄堂口的“磨剪子”“箍桶”吆喝声裹挟着市井烟火,当下的地铁报站电子提示音与咖啡机研磨声,则勾勒出上海生活的现代图景。

“我听出来一段沪剧《燕燕做媒》,曲调婉转里好像看到了苏州河的水汽!”现场读者闭目聆听,精准猜出了经典沪剧唱段,仿佛穿越时空,回到那个烟火缭绕的上海弄堂。

原著赏析,繁花尽览

领读环节,路明以“工业时代”与“人世别离”为线,带领读者赏析《繁花》原著内涵。

首先,路明分享了他读《繁花》的体验。他认为,《繁花》堪称近些年上海小说的标志性佳作,其能荣获第九届茅盾文学奖实至名归。书中,作者金宇澄老师自五六十年代的上海滩年少旧梦开始,娓娓讲述弄堂深处那些枝繁叶茂的市井旧忆,然后故事一路铺展至九十年代的烟火霓虹,情节变成了一场接一场的流水席,大上海的欢场似乎永继,而现实中人却囿于命运,互相别离。可以说,一本《繁花》,精准勾勒出了上海半个世纪的世情生态。

谈及《繁花》原著小说与电视剧,他亦有独到见解:原著的底色是悲凉,是世情,是清明上河图,是落得片白茫茫大地真干净。剧版是女性独立,自我觉醒,我是我自己的码头。不同艺术形式,成就各有千秋。

路明,著名作家,大学教师,上海市作家协会理事

方言演绎,时代共鸣

现场,还有土生土长的老上海人、来自广东的大学生、自澳洲返沪的上海阿姨等读者朋友,以沪语、粤语等各地方言生动演绎原著精彩选段。阿宝的求变、姝华的远行、小毛的失业、大妹妹的坚守,一个个鲜活的人物跃然在眼前,情感细腻而真挚。

当工业时代的冲床轰鸣与钟表厂工人的自行车铃响交织,樊师傅那句“手里做的生活,就是面孔”激起了时代共鸣;大妹妹像被算盘珠拨向安徽的命运轨迹,姝华上山下乡的远行,蓓蒂和阿婆的离别,都化作滴落在时代铁轨上的露珠。

最令人沉浸的阅读体验,莫过于集体观看印海蓉版沪语视频里雪芝和阿宝的分手场景。雪芝一句“坐我的电车,永远不要买票”,藏着上海方言里最柔软的情感密码。

分享感悟,共话时代

在互动环节,读者们争相分享对本次活动的喜爱。有人被《繁花》文中细腻的情感描写所打动,有人对上海的历史变迁情有独钟,有人含泪感叹见证过先辈对时代的特殊贡献。

“王家卫用霓虹写上海,金宇澄用弄堂的褶皱织锦缎。”

“《繁花》里的人物,就像我们身边的人。他们有喜怒哀乐,有挣扎和无奈,这才是真实的生活。”

“我感受到了上海话的魅力,那种含蓄和细腻,是普通话无法替代的。”

“樊师傅的那句话‘做生活,就是做人’,让我想起了自己的父亲。他们那一代工人,用双手撑起了一个时代。”

读者们还围绕原著与电视剧的差异、人物塑造的优缺点等话题,展开了讨论,现场气氛温馨热烈。

在时光点歌台环节,一曲因电视剧再次爆火的《偷心》成为连接读者与《繁花》情感的纽带,也让上海故事更加鲜活起来。

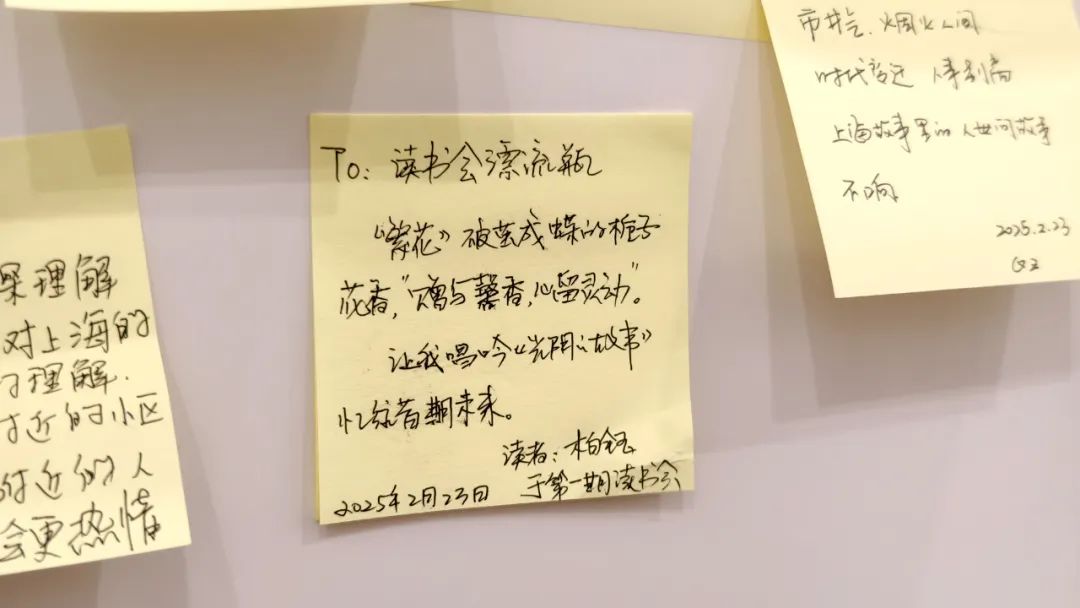

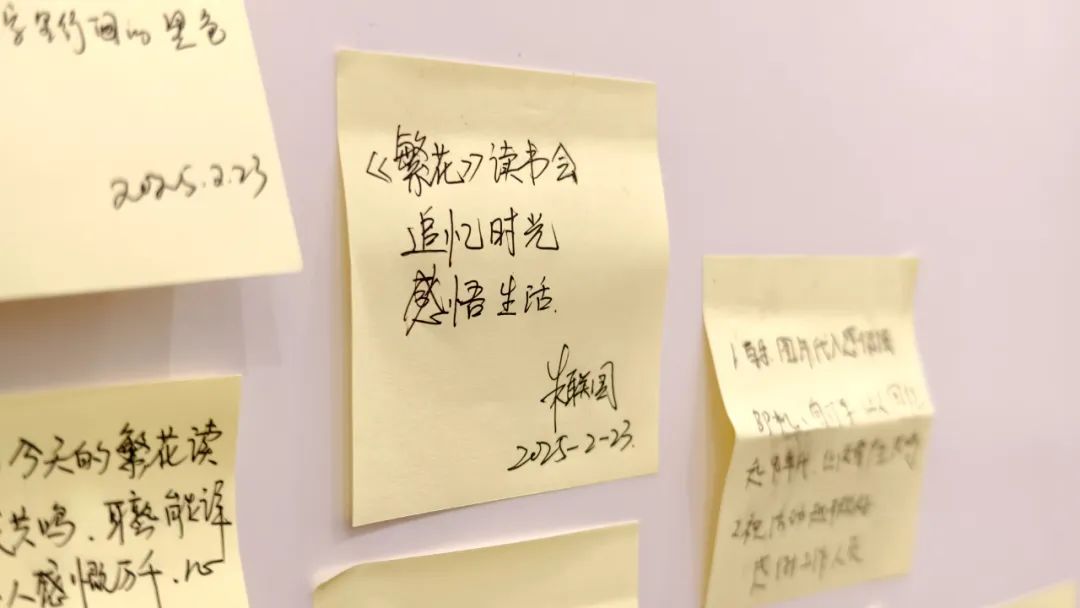

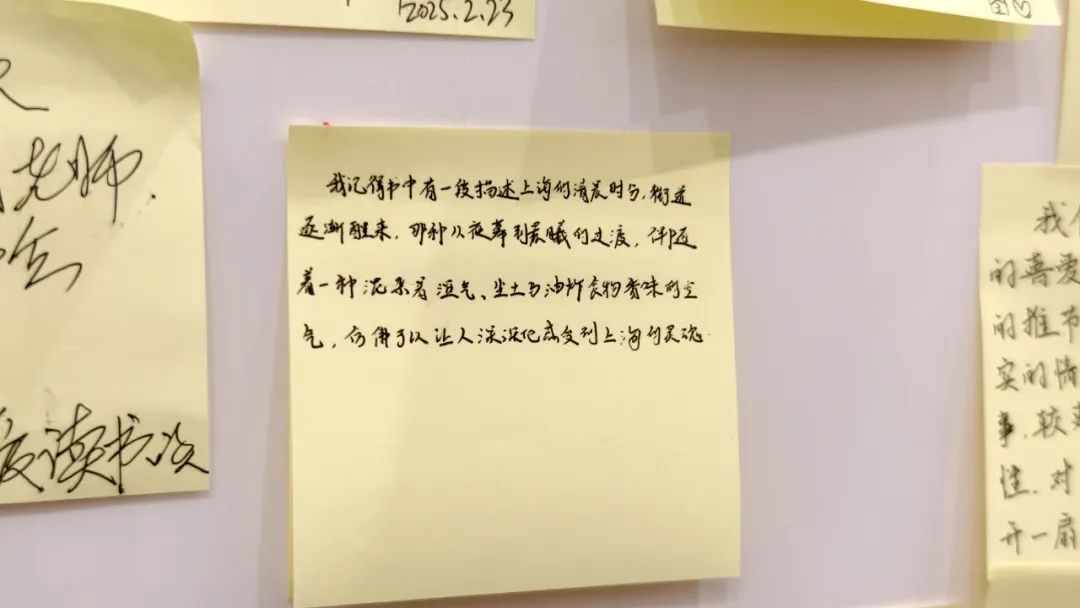

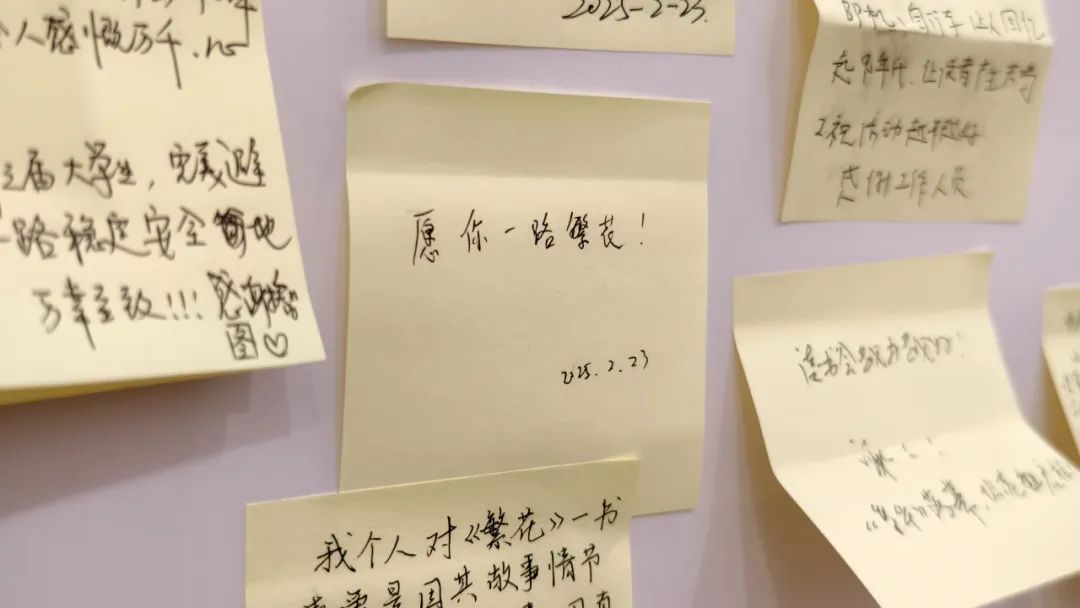

最后,伴随着《繁花》原著结尾提到的一曲《新鸳鸯蝴蝶梦》,读者们写下自己的感悟与体会,投入了读书会树洞箱。

树洞箱里一句句凝练而灵动的读者金句,为这场读书会画上了圆满的句号。